Au milieu du XVIe

siècle, l'autorité communale décide d'aménager

une « batte » (en wallon liégeois, ce

mot signifie « digue » ou « quai ») le long de

la rive gauche de la Meuse, pour créer un port

fluvial et ouvrir le quartier au commerce.

La halle aux viandes

est bâtie en 1546 ; elle est le siège de la

compagnie des bouchers, un des trente-deux

bons métiers de la principauté de Liège.

Dès cette époque, l'endroit accueille un

marché aux bestiaux ; puis ce sont les

marchands de fruits et légumes qui y dressent

leurs tréteaux, rejoints bientôt par des

saltinbanques, bonimenteurs et autres

camelots.

|

La

halle aux viandes en 1881 (œuvre au

crayon de Pierre Dehousse, ingénieur

de formation qui se met à dessiner

des vues de sa ville).

|

|

Rénovée

en 1997, elle est devenue une salle

d'expositions culturelles. À

l'avant-plan, l'entrée du parking de

la Cité administrative.

|

« Sol bate a Lîdje ».

Cette expression wallonne signifie « Sur la

Batte à Liège ». Elle invite à venir sur la

Batte, le marché dominical que fréquentent

chaque semaine des milliers de curieux, issus

aussi des pays limitrophes, principalement des

Pays-Bas et d'Allemagne.

Cette

manifestation autant folklorique que commerciale

s'étend de nos jours de la passerelle au pont

Maghin.

|

|

|

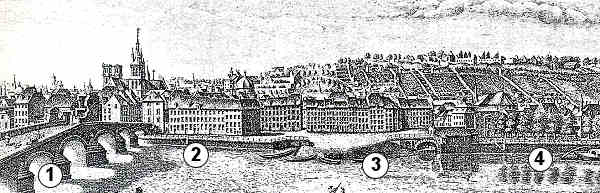

1. La

passerelle

2. L'ancienne Grand-Poste

3. Quai sur Meuse

4. Pont des Arches

5. Quai de la Ribuée

6. Quai de la Goffe

7. Ancienne halle aux viandes

8. Cité administrative

9. Quai de la Batte

10. Quai de Maestricht

11. Musée Curtius

12. Pont Maghin (Saint-Léonard)

|

Les deux photos qui

suivent présentent le marché de la Batte en

avril 2004 : la première prise

du pont des Arches ; la

seconde, dans l'autre sens, du pont Maghin :

|

|

La Batte,

au début des

années 1950, n'empêche pas le

trafic des trolleybus.

|

|

De nos jours, les voiries

sont

fermées à

toute circulation de véhicules

pendant la durée du marché.

|

|

Le marché

aux volailles vers 1908.

|

|

En mars

2006.

|

|

Le marché

aux fruits au début du XXe siècle.

|

|

Le même

endroit un dimanche matin de mars 2006.

|

La Batte en 1979 (photo d'André DRÈZE, « 100

vues

aériennes d'une ville millénaire »).

|

SÉRIE 2 :

la passerelle et la Grand-Poste.

|

Bien

que le projet ait été imaginé dès 1874, il faut attendre

septembre 1880 pour que la passerelle soit terminée et

ouverte aux piétons, diverses crues et inondations ayant

retardé les travaux et même mis l'ouvrage en péril.

|

En 1930.

Admirez l' escalier

monumental qui permet l'accès à chaque

extrémité.

|

|

En mars

2006.

|

|

En 1911

(dans le fond : le pont des Arches, qui sera

détruit en 1914 et reconstruit en 1928).

|

|

En mars

2006 (un plan incliné a remplacé l'escalier,

et le nouveau pont des Arches date de 1947).

|

La

Grand-Poste, appelée aussi, à l'époque, Poste Centrale ou

Hôtel des Postes, est mise en service en décembre 1901.

|

La toute

nouvelle Poste Centrale en 1901. Remarquez le

tram vert venant de Seraing.

|

|

L'intérieur

« Belle Époque » de la Grand-Poste (carte

postale écrite en 1903).

|

|

SÉRIE 3 :

le quai sur Meuse.

|

Le

quai sur Meuse, c'est la portion entre la passerelle et le

pont des Arches.

|

En 1910.

|

|

En mars

2006, un jour de marché.

|

|

SÉRIE 4 :

le pont des Arches.

|

Le

pont des Arches prolonge la rue Léopold et accède au

quartier Saint-Pholien en Outremeuse. Inauguré en 1947, il

comporte trois travées, et les quatre statues qui décorent

les piles symbolisent la naissance de la ville (une mère

et son enfant), le Moyen Âge (un chevalier en armes), la

révolution de 1830 (un personnage aux chaînes brisées) et

la résistance à l'occupation allemande au cours des deux

dernières guerres mondiales (un résistant dissimulant une

grenade).

Cliquez

sur la photo ci-dessous pour ouvrir une page spécialement

consacrée au pont des Arches :

|

SÉRIE 5 :

les quais de la Ribuée, de la Goffe et de la

Batte.

|

Sur

cette gravure de 1790, on distingue le pont des Arches

(1), la Ribuée (2), le trou de la Goffe (3) et le quai de

la Batte (4) :

|

|

|

Sur la photo

ci-contre, prise en août 2003, on aperçoit, en

bas à gauche, l'extrémité du quai de la

Ribuée, de toute façon très court.

« Ribuée » vient du wallon «

ribouwèye »

(lessive). Le quai porte ce nom car jadis, nos

aïeules y lavaient le linge dans les eaux de la

Meuse !

|

Le

mot « goffe », en wallon, désigne un trou dans le fond du

fleuve, une eau plus profonde. L'endroit connaissait

autrefois une importante activivé portuaire.

|

La Goffe

et la Batte en 1910.

|

|

En

février 2006.

|

En 1907 |

|

|

|

|

A la fin

des années 1970.

|

Au

41 du quai de la Goffe, se trouve la maison Havart, l'une

des plus vieilles habitations de la ville, puisque sa

construction remonte à 1594.

Scène de la fin du

XIXe siècle : le marché aux fruits de la

Goffe. A l'arrière, chez Havart, on sert un

excellent petit cidre aux pommes

Récemment restauré,

l'immeuble abrite le

« Vieux Liège », un restaurant de réputation

internationale.

|

|

|

|

La maison

Havart

en 1929.

|

|

Le

restaurant le « Vieux Liège »

en mars 2006.

|

|

SÉRIE 6 :

le quai de Maestricht.

|

Le

quai de la Batte se prolonge par le quai de Maestricht, où

l'on peut admirer deux remarquables immeubles : l'hôtel de

Hayme de Bomal et le palais Curtius.

|

L'hôtel

de Hayme et le palais Curtius vers 1910.

|

|

Le même

endroit en

mars 2006.

|

L'hôtel

de Hayme de Bomal est l'exemple type de l'élégance

néo-classique française de la fin du XVIIIème siècle. En

1793, il devient le siège de la préfecture du département

de l’Ourthe (Napoléon y loge à deux reprises), puis après

1815, celui de l’administration hollandaise. La Belgique

indépendante, dès 1830, le voit passer la propriété du

célèbre armurier Joseph Lemille, qui le cédera à la ville

de Liège, en 1884, pour y créer un musée d’armes, l'un des

plus beaux d'Europe.

Le

palais Curtius est un imposant bâtiment de style mosan qui

a été édifié au début du XVIIe siècle pour servir de

seigneurie au richissime munitionnaire liégeois Jean de

Corte (c'est son nom latinisé qui est passé à la

postérité). Il est devenu un musée en 1909 pour abriter de

remarquables collections d'archéologie, de peinture, de

sculpture...

Dès

1995, naît l'idée de regrouper plusieurs musées du

quartier en une seule entité. Il faudra quatorze années de

tracasseries diverses pour que le « Grand Curtius » soit

enfin ouvert au public. Le complexe muséal même

audacieusement bâtiments anciens et espaces contemporains

; on retrouve désormais, dans un même ensemble, les

collections des musées du verre, des armes, d'archéologie,

des arts religieux, des arts mosans et des arts

décoratifs.

|

Cliquez sur l'icône

ci-contre pour accéder au site officiel

du Grand Curtius.

|

|

|

À

deux pas de là, du côté du quartier Féronstrée, il faut

signaler la collégiale Saint-Barthélemy, édifice roman

dont les origines remontant au XIe siècle :

|

L'édifice

en 1906.

|

|

En 2006

en cours de restauration.

|

|

SÉRIE 7 :

le pont Maghin et la place du Nord.

|

La

place du Nord vue depuis le pont Maghin (ou Saint-Léonard)

:

La

prison Saint-Léonard a été ouverte en 1850 et détruite en

1982 :

|

La prison

en 1906.

|

|

La place

vide en 2006.

|